在传统认知中,水利工程施工往往伴随着对自然生态的破坏。然而,随着生态保护理念的深入和技术的进步,现代生态水利施工正用 “绿色魔法” 打破这一刻板印象。通过一系列创新技术和理念,让施工与生态和谐共生,让河流在工程建设中依然保持生机与活力。

一、鱼类的 “专属通道”

鱼类在河流生态系统中占据重要地位,许多鱼类有着洄游产卵、觅食的习性。但水利工程中的大坝、水闸等设施,会阻断鱼类的洄游通道,严重影响鱼类的生存繁衍。生态鱼道就是为解决这一问题而诞生的重要设施,它的设计充满了科学智慧。

不同鱼类的攀爬能力和对水流速度的适应能力差异巨大。例如,鲑鱼具有强大的跳跃和逆流而上能力,能够适应每秒 2 - 3 米的流速;而一些小型鱼类,如麦穗鱼,适宜的流速仅为每秒 0.3 - 0.5 米 。生态鱼道的设计需充分考虑这些因素,通过构建不同类型的鱼道结构来满足各类鱼类的需求。

常见的生态鱼道有池型鱼道、丹尼尔式鱼道等。池型鱼道由一连串相互连通的水池组成,鱼类通过逐级上溯实现洄游,其水流平稳,适合攀爬能力较弱的鱼类;丹尼尔式鱼道则利用斜坡和一系列隔板,形成阶梯状水流,隔板上设有孔洞或缝隙,鱼类可借助水流的推力和自身力量穿越隔板,这种鱼道适合攀爬能力较强的鱼类。

在设计生态鱼道时,工程师会通过计算机模拟软件,结合鱼类的生物学特性和当地河流的水文条件,精确计算鱼道的坡度、长度、隔板间距、孔洞大小等参数。例如,在某大型水电站的生态鱼道设计中,利用数值模拟软件模拟不同设计方案下的水流速度分布和鱼类洄游路径,最终确定的鱼道方案使鱼类洄游成功率提高了 40%。

中华鲟作为中国一级重点保护野生动物,有着固定的产卵场,对生存环境要求极为苛刻。在水利工程施工中,保护中华鲟等珍稀水生生物的栖息地和繁殖场所是重中之重。

以长江流域某水利工程为例,在工程规划阶段,科研团队通过多年的跟踪监测,确定了中华鲟的主要产卵场位置和繁殖习性。施工方根据这些数据,调整工程设计方案,避开中华鲟的核心产卵场区域进行施工。同时,在施工过程中,采取了一系列严格的保护措施:设置生态调度方案,在中华鲟繁殖季节,通过控制水库下泄流量,模拟自然河流的水文条件,为中华鲟繁殖创造适宜环境;建立实时监测系统,利用水下摄像头、声呐等设备,对施工区域及周边水域的水生生物活动进行 24 小时监测,一旦发现中华鲟等珍稀生物进入施工区域,立即暂停相关作业,并采取驱离保护措施。

此外,还开展人工增殖放流活动,将人工繁育的中华鲟幼苗放流至长江,补充种群数量。通过这些综合措施,有效减少了水利工程施工对中华鲟等珍稀水生生物的影响,为其生存和繁衍提供了保障。

二、会 “呼吸” 的堤岸

传统浆砌石护坡采用石料和水泥砂浆砌筑,具有强度高、稳定性好的特点,能有效防止堤岸被水流冲刷。但这种护坡方式阻断了土壤与水体、空气之间的物质交换,植被难以生长,生态功能缺失。而植生混凝土护坡则打破了这一局限,它由粗骨料、水泥、添加剂和孔隙组成,孔隙率可达 20% - 30%,为植物根系生长和水体渗透提供了空间。

从成本、寿命和生态效果数据来看,传统浆砌石护坡每平方米造价约 200 - 300 元,使用寿命一般为 30 - 50 年,但基本无生态效益;植生混凝土护坡每平方米造价约 300 - 400 元,使用寿命同样可达 30 - 50 年,但其生态效果显著,植被覆盖率可在 1 - 2 年内达到 80% 以上,能有效净化水质、保持水土,同时为昆虫、鸟类等生物提供栖息地。

在某河道整治工程中,采用植生混凝土护坡的河段,经过两年的生长,植被茂盛,河道内水生生物种类增加了 30%,水体透明度提高了 50%;而相邻采用传统浆砌石护坡的河段,生态环境依旧单调,水体自净能力较弱。

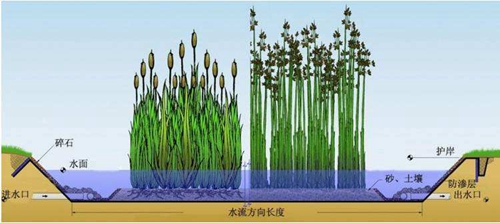

人工湿地是一种高效的生态处理系统,在河道治理中发挥着净化水质、调节径流等重要作用。其施工要点主要在于填料层和水生植物的合理配置。

填料层是人工湿地的核心组成部分,通常由不同粒径的砾石、沙子、土壤等材料分层铺设而成。下层采用较大粒径的砾石,主要起支撑和排水作用;中层为中等粒径的沙子,用于过滤水中的悬浮物;上层覆盖土壤,为水生植物生长提供基质。不同材料的选择和配比需根据处理水质的要求和当地实际情况确定。

水生植物的配置同样关键。要选择适合当地气候和水质条件、具有较强净化能力的植物,如芦苇、菖蒲、睡莲等。这些植物通过根系吸收水中的氮、磷等营养物质,吸附重金属和有机污染物,同时其根系周围的微生物群落也能对污染物进行分解转化。在植物配置上,需考虑高低错落、季节性搭配,形成多样化的生态景观。例如,在某城市河道人工湿地施工中,采用 “芦苇 + 菖蒲 + 睡莲” 的组合,春季芦苇和菖蒲生长旺盛,夏季睡莲开花,不仅美化了环境,还使河道水质从劣 V 类提升到了 IV 类。![]()

三、施工区的 “绿色转身”

水利工程施工过程中会产生大量弃渣,若不加以处理,不仅占用土地,还可能引发水土流失等问题。喷播草籽技术是弃渣场生态修复的常用方法。

其施工过程分为多个阶段:首先对弃渣场进行平整,清理表面的杂物和不稳定石块;然后在弃渣表面覆盖一层厚度约 10 - 20 厘米的营养土,为草籽生长提供养分;接着将草籽、肥料、保水剂、粘合剂等混合均匀,通过喷播机喷射到弃渣场表面;最后覆盖无纺布,起到保水、防风、防止草籽被冲刷的作用。

在某水利工程弃渣场生态修复中,采用喷播草籽技术后,1 个月左右草籽开始发芽,3 个月后植被覆盖率达到 30%,6 个月后覆盖率超过 70%,一年后弃渣场已被绿草覆盖,水土流失得到有效控制。

在水利工程施工中,噪声和扬尘会对周边环境和居民生活造成不良影响。噪声扬尘智能监控系统通过在工地现场安装噪声传感器、扬尘监测仪等设备,实时采集噪声和扬尘数据。

这些数据通过无线网络传输至监控大屏,施工管理人员可以直观地看到噪声分贝值、扬尘浓度等指标。一旦数据超过设定的阈值,系统会自动报警,并通过短信、APP 推送等方式通知相关负责人。例如,当扬尘浓度超过 80 微克 / 立方米时,系统会自动启动工地的洒水降尘设备;当噪声超过 70 分贝时,会提示施工人员调整施工时间或采取降噪措施。

在某水利工地应用该系统后,噪声投诉率下降了 70%,扬尘污染程度降低了 60%,实现了文明施工与环境保护的双赢。

生态水利施工用实际行动证明,工程建设与生态保护并非不可调和的矛盾。通过这些 “绿色魔法”,我们能够打破 “施工 = 破坏” 的固有观念,实现水利工程与自然生态的和谐共生,让河流在人类的建设与呵护中持续焕发生机与活力。