当我们惊叹于南水北调工程横跨千里的输水奇迹,或是感慨三峡大坝巍峨屹立的雄伟壮观时,鲜少有人意识到,这些世界级水利工程的成功建设,离不开现代科技的强力支撑。每一项超级工程的背后,都活跃着一群 “隐形战士”—— 那些不断创新的施工核心技术。它们以科技之力破解施工难题,用智慧之钥开启工程建设的高效精准之门,接下来,就让我们深入了解这些改变水利施工格局的硬核科技。

在南水北调中线工程的 “咽喉”—— 穿黄工程中,要在黄河底部 40 米深处、地质条件极为复杂的区域,建设两条内径 8.7 米、总长近 4.3 公里的输水隧洞,施工精度要求之高堪称世界难题。BIM(建筑信息模型)技术凭借其三维可视化与数据集成能力,成为攻克这一难关的 “神器”。

通过建立 1:1 的全尺寸三维模型,设计团队能够提前模拟盾构机穿越粉细砂层、卵石层的施工过程,精准规划每一环管片的安装参数。在实际施工中,BIM 系统实时采集盾构机推进速度、土仓压力、刀盘扭矩等 16 项关键数据,并与模型预设参数进行毫秒级比对。一旦偏差超过 2 毫米,系统立即触发声光报警,同时生成包含调整方案的可视化报告。在穿黄工程建设期间,BIM 技术累计预警 27 次,使实际施工误差始终控制在 ±5 毫米范围内,较传统施工精度提升 80%。

BIM 技术构建的协同平台,更实现了设计、施工、监理三方数据的实时共享。在一次突发的地质结构变化中,设计单位基于 BIM 模型 1 小时内完成方案优化,施工方同步调整设备参数,避免了因信息滞后可能导致的工期延误,使工程进度整体提前 15 天。

在传统水利工程的土石方作业中,人工测量需耗费大量人力,且在复杂地形区域效率极低。以某大型水库大坝建设为例,传统测量方式完成 5 平方公里作业区测量需 20 人耗时 15 天,测量误差高达 ±20 厘米。而北斗定位与无人机航测的组合,彻底颠覆了这一局面。

搭载 2000 万像素航测相机与北斗三号定位模块的无人机,可在 120 米低空以每秒 8 张的速度采集影像数据,结合 RTK 厘米级定位技术,单次飞行即可覆盖 10 平方公里区域。通过 AI 算法自动拼接处理,3 小时内就能生成精度达 ±3 厘米的数字地形模型(DTM)。在某河道整治工程中,系统实时监测发现一处 3000 立方米的超挖区域,施工方据此调整挖掘机作业路径,避免了价值 80 万元的材料浪费。

这套系统还具备动态分析能力,通过对比设计模型与实测数据,自动生成土石方量计算报告,误差率控制在 1% 以内。施工管理人员可通过手机 APP 实时查看三维进度模型,施工效率较传统方式提升近 10 倍。

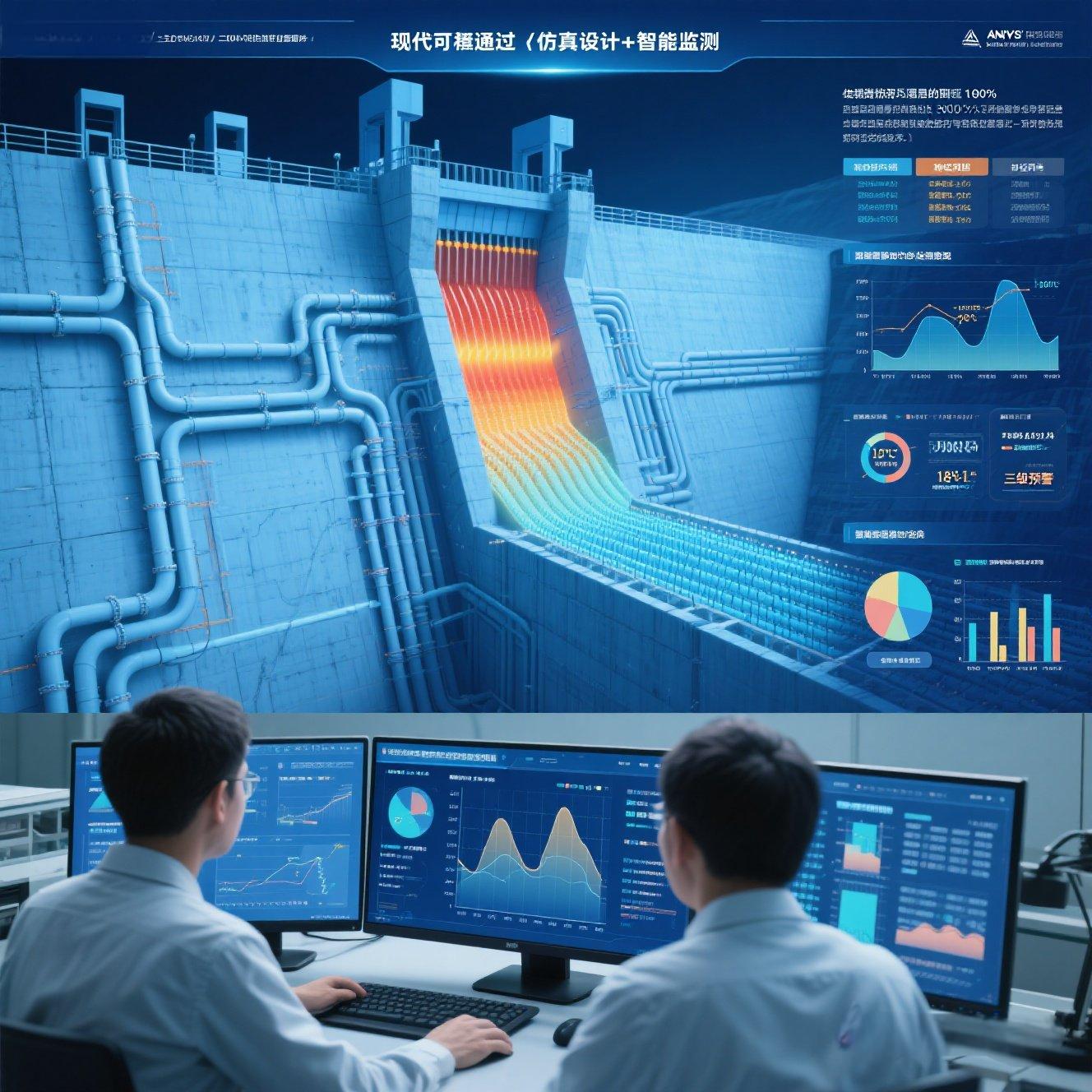

在混凝土大坝建设中,温度裂缝一直是威胁工程安全的 “头号敌人”。以 300 米级高坝为例,混凝土浇筑后内部温度最高可达 70℃,与表面温差超过 25℃时,裂缝风险将急剧增加。现代水利工程通过 “仿真设计 + 智能监测” 的双重防护体系,成功将裂缝发生率降低 90% 以上。

在冷却水管布置阶段,工程师利用 ANSYS 等专业软件建立三维热传导模型,通过模拟 1000 余种不同管径、间距组合的冷却效果,最终确定最优方案。在白鹤滩水电站大坝施工中,这种仿真设计使混凝土内部最高温度较传统方案降低 12℃。而智能温感系统则如同大坝的 “神经网络”,埋设的 3000 余个光纤温度传感器,以每秒 1 次的频率采集数据,当某区域温差超过 18℃时,系统会自动启动 “三级预警”,同步联动冷却水管调节流量、启动表面保温层覆盖。

在水下施工领域,塑性混凝土堪称三峡工程的 “明星材料”。在三峡二期下游围堰拆除中,这种由水泥、膨润土和特殊纤维构成的材料,展现出惊人的柔韧性。其弹性模量仅为普通混凝土的 1/10,却能承受 3 倍于自身重量的压力变形。当采用聚能爆破拆除时,塑性混凝土墙体如 “橡皮泥” 般缓慢坍塌,避免了传统爆破产生的碎石飞溅,使水下拆除作业效率提升 40%,同时减少 80% 的噪音污染。

此外,水下不分散混凝土技术同样大放异彩。在某跨海大桥桥墩施工中,添加了高分子絮凝剂的混凝土,在水下浇筑时形成稳定的 “果冻状” 结构,即便在 3 米 / 秒的流速环境下,仍能保持良好的自密实性,强度较常规水下浇筑提升 30%。而干法水下焊接技术,通过在焊接舱内营造局部干燥环境,使焊缝质量达到航天级标准,成功应用于港珠澳大桥海底隧道建设。

在山区水利工程中,边坡失稳始终是高悬头顶的 “达摩克利斯之剑”。边坡雷达监测系统采用合成孔径雷达(SAR)技术,能够穿透雨雾、黑夜,对 10 公里范围内的边坡进行毫米级形变监测。在金沙江某水电站施工期间,系统成功预警一起潜在滑坡事故:通过分析连续 3 小时的监测数据,发现某边坡位移速率从 0.5 毫米 / 天骤增至 3 毫米 / 天,施工方接警后迅速撤离人员、启动锚索加固,48 小时后该区域发生规模达 2 万立方米的滑坡,因预警及时避免了重大伤亡。

该系统还具备 “趋势预测” 功能,通过机器学习算法分析历史数据,可提前 72 小时预测边坡失稳概率,准确率达 92%。目前已在全国 300 余个水利工程中应用,累计预警险情 127 次。

深基坑施工的安全风险管控,离不开 “感知 - 传输 - 决策” 一体化监测系统。在某大型泵站深基坑项目中,分布于基坑壁、支撑结构和周边建筑的 500 余个传感器,实时采集水平位移、沉降、倾斜等 8 类数据,通过 5G 网络每秒上传至云平台。当监测到某支撑轴力突增 30% 时,系统自动生成三维应力分析图,并同步推送包含加固方案的手机预警信息。施工方据此在 2 小时内完成支撑补强,成功化解基坑坍塌风险。这套系统还集成 AI 图像识别技术,可自动分析基坑周边裂缝发展情况,较人工巡检效率提升 20 倍,预警响应时间缩短至 30 秒以内。

从微观层面的毫米级精度控制,到宏观层面的灾害预警防护,现代水利施工技术正以科技之力重塑工程建设的边界。这些 “隐形战士” 不仅保障了超级工程的顺利实施,更为未来水利事业的高质量发展奠定了坚实基础。随着 5G、AI、物联网等新技术的深度融合,我们有理由相信,水利工程建设必将迎来更加智能、安全、高效的新时代。